小児外科における医工連携研究

医工連携

小児内視鏡外科手術の現状と課題、医工連携による取り組み

内視鏡外科手術は、胸部や腹部に数か所小さな穴を開けて、専用の手術機器を挿入し、内視鏡による映像をテレビモニタでスタッフが共有しながら手術を行います(図1)。一般的に、従来の開胸・開腹手術より創が小さく整容性に優れ、術後回復が早く、側彎・胸郭変形といった晩期の合併症も抑えることができる、低侵襲で患者にメリットの大きい手術です(図2)

しかし、小児の場合、成人と比較して、非常に術野が小さく、組織も脆弱であるため、繊細かつ注意深い操作や効率的な動作といった小児独自の高度な技術が医師には要求されます。また、同一疾患であっても体格差、多彩な病型、合併奇形といった様々な要因による患者特異性/疾患特異性が大きく、毎回同じ条件下で手術が行えるとは限りません。これは特に高難易度の手術において顕著です。そのため、小児内視鏡外科手術は、疾患や施設を問わず標準的に行える治療であるという状況にはまだ至っておりません。

私たちは、小児内視鏡外科手術をより安全で効率的かつ簡易な手術として患者様に提供するため、工学系研究者との共同研究(医工連携研究)として、臨床現場に生かせるツールや術者や助手のトレーニングシステムの構築、新しい低侵襲手術の開発といったことに取り組んでいます。

図1 内視鏡外科手術の様子

図2 開胸手術と内視鏡外科(胸腔鏡)手術の創部イメージ(食道閉鎖症を例に)

イラスト左:開胸手術の創部例(赤線)

イラスト右:内視鏡外科(胸腔鏡)手術の創部例(赤点3か所)

一般的に内視鏡外科手術の方が小さい創であり、整容性や側彎・胸郭変形といった合併症の面で優れている

小児内視鏡外科手術のためのトレーニングツールの開発

小児内視鏡外科手術は、技術習得が非常に難しいという現状があります。前述した理由の他に、小児疾患は疾患の種類は多岐に渡るものの、1疾患あたりの症例数は少ないため、1人の小児外科医が経験できる手術症例数が少ないことも課題となっています。

これらの問題を解決するために手術前に十分トレーニングすることの必要性が認識されていますが、小児用に市販されたツールはほとんどありません。

そこで、私たちは、高難易度に分類されるような手術を想定した、小児内視鏡外科手術の練習ができるトレーニングツールの開発を行っています。これまでに東京大学大学院工学系研究科との医工連携により乳児や新生児の胸郭を模したモデルを開発し、術者の内視鏡外科手術の熟練度の違いを評価する手技評価の研究をしてきました(写真)。

現在は、新生児の具体的な疾患を想定した練習をするため、疾患特異的な模擬臓器モデルやVR(バーチャルリアリティー)の技術を用いたモデルなどのトレーニングツールの開発を行っています。また、開発したツールを用いて、より効果的な練習を行うためのシステムを検討、内視鏡外科手術機器などのデバイスの評価、新規に開発したトレーニング方法の有用性の検証といったことにも取り組んでいます。これらは、名古屋大学をはじめ、その他複数の研究機関、企業とともに連携して開発を進めています。

内視鏡外科手術の手技評価実験の例(新生児食道閉鎖症モデル例)

手技評価やトレーニングとして用いるために、CTデータから3Dプリンターの技術を用いて新生児の胸郭を作製し、質感やサイズを疑似した食道チューブを内部に設置したモデルを開発(赤枠)

小児内視鏡外科手術のための手術機器の開発

小児内視鏡外科手術をより安全にかつ効率的に手術を行うために、小児用の手術機器開発にも取り組んでいます。今までに東京大学大学院工学系研究科との医工連携により、運針操作を容易にするために、術具先端部の屈曲や回転といった自由度を付加した小児用細径多自由度持針器の開発を行ってきました(写真)。

現在も、埼玉県立小児医療センター、立命館大学や企業と連携して内視鏡外科手術を安全に行うための機器開発に取り組んでいます。

小児用細径多自由度持針器

先端が回転・屈曲することで任意の角度で運針することができる持針器を開発

内視鏡手術におけるスコピストの手技評価とトレーニングシステム開発に関する研究

内視鏡手術において高度な技術が必要とされる術者の手技評価やトレーニングに関する研究は数多くされてきました。奥行情報が欠如し、触覚を用いることができない内視鏡手術では、モニタに映し出される視覚情報は極めて重要です。しかし、術中に術者の目の役割を果たすスコピストに関する研究は少なく、スコピストのトレーニング方法は確立されていません。

そこで本研究は、医工連携により、スコピストの技量を定量的に評価するシステムを構築し、スコピストとして必要な技術を習得するためのトレーニングシステムを開発することを目的としています。

私達はスコピストの手技評価が行えるモデルを開発し、これから内視鏡手術を習熟する研修医とすでに一定の経験がある非研修医では、技術の差があることを認めました。

手技評価モデルのタスクの一例

新生児用手術ロボットの開発

成人患者さんの手術では、手術ロボットを用いることも増えてきていますが、体の小さい小児、とくに新生児の患者さんに対して安全に手術ロボットを用いることは難しいです。

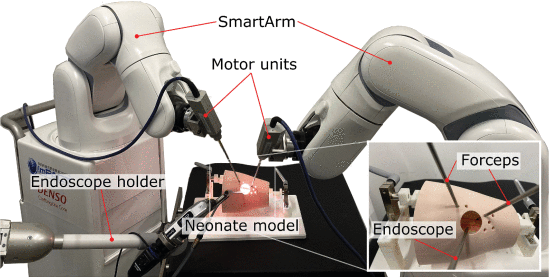

当科では、工学系の研究室と共同で、新生児を対象とした手術ロボットの開発に挑戦しています。例えば、新生児の手術における体内の作業空間は極めて狭く、手術の道具が別の道具や臓器に衝突しやすくなります。そこで、ロボットの動きを制限することで、衝突を自動で回避する研究などを行っています。また、単純な作業について、ロボットが自動で行う自動化の研究も行っています。

手技評価モデルのタスクの一開発した手術ロボットで食道閉鎖症の模擬手術を行っているところ

図はMurilo MM, IEEE, 2021より引用

低出生体重児腸管吻合トレーニングモデルの開発

早産のため、本来生まれるよりも体が小さいうちに出生した赤ちゃんを、低出生体重児といい、腸が破れやすく、時に腸を縫いつなぐ(吻合)手術が必要になります。しかし、この場合の腸管吻合は、腸管径が細く、組織も脆弱で、非常に手技が難しく、術後のトラブル(狭窄や縫合不全などの合併症)が発生しやすくなります。

そこで、当科では、実際の手術の際のサイズや質感を模したトレーニングモデルを開発し、報告してきました。現在は、複数の協力施設で、開発したトレーニングモデルを使用してもらい、トレーニング効果の検証を行っています。

実際のトレーニングの様子

業績

- 高澤 慎也. 【ロボット支援手術】新生児外科手術を対象とした手術ロボット開発への期待と展望. 小児外科, 2023, 55, 532-535.

- Murilo M. Marinho, Risa Oikawa, Kentaro Hayashi, Shinya Takazawa, Kanako Harada, Mamoru Mitsuishi. Design and Validation of Looping Assistance Methods in Robotic-Assisted Neonatal Surgical Suturing in a Chest Model. The International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery. 2023, 19, e2476.

- 高澤慎也. 【小児外科を取り巻く最新テクノロジー】低出生体重児腸管吻合トレーニングモデル. 小児外科, 2022, 54, 999-1001.

- Shinya Takazawa, Akira Nishi, Tetsuya Ishimaru, Masataka Takahashi, Tomohiro Sunouchi, Kenta Kikuchi, Ryota Koyama. Face and construct validity assessment of training models for intestinal anastomosis in low-birth-weight infants. Pediatric Surgery International. 2021, 37, 1765-1772.

- Murilo M. Marinho; Kanako Harada; Kyoichi Deie; Tetsuya Ishimaru; Mamoru Mitsuishi. SmartArm: Suturing feasibility of a surgical robotic system on a neonatal chest model. IEEE Transactions on Medical Robotics and Bionics. 2021, 8, 253-256.

- 高澤慎也. トレーニング/シミュレータ 食道閉鎖症.スタンダード小児内視鏡外科手術, 2020, メジカルビュー社.

- S. Takazawa, T. Ishimaru, K. Harada, K. Deie, A. Hinoki, H. Uchida, N. Sugita, M. Mitsuishi, T. Iwanaka, J. Fujishiro. Evaluation of Surgical Devices Using an Artificial Pediatric Thoracic Model: A Comparison Between Robot-Assisted Thoracoscopic Suturing Versus Conventional Video-Assisted Thoracoscopic Suturing. Journal of laparoendoscopic & advanced surgical techniques Part A. 2018, 28, 622-627.

- T. Ishimaru, K. Deie, T. Sakai, H. Satoh, A. Nakazawa, K. Harada, S. Takazawa, J. Fujishiro, N Sugita, M. Mitsuishi, T. Iwanaka. Development of a Skill Evaluation System for the Camera Assistant Using an Infant-Sized Laparoscopic Box Trainer. Journal of laparoendoscopic & advanced surgical techniques Part A. 2018, 28, 906-911.

- Deie K, Ishimaru T, Takazawa S, Harada K, Sugita N, Mitsuishi M, Fujishiro J, Iwanaka, T. Preliminary Study of Video-Based Pediatric Endoscopic Surgical Skill Assessment Using a Neonatal Esophageal Atresia/Tracheoesophageal Fistula Model. Journal of laparoendoscopic & advanced surgical techniques Part A. 2017;27(1):76-81.

- Takazawa S, Ishimaru T, Harada K, Deie K, Fujishiro J, Sugita N, Mitsuishi M, Iwanaka T. Pediatric Thoracoscopic Surgical Simulation Using a Rapid-Prototyped Chest Model and Motion Sensors Can Better Identify Skilled Surgeons Than a Conventional Box Trainer. Journal of laparoendoscopic & advanced surgical techniques Part A. 2016;26(9):740-7.

- Takazawa S, Ishimaru T, Fujii M, Harada K, Deie K, Fujishiro J, Sugita N, Mitsuishi M, Iwanaka T. A multi-degree-of-freedom needle driver with a short tip and small shaft for pediatric laparoscopic surgery: in vivo assessment of multi-directional suturing on the vertical plane of the liver in rabbits. Surgical endoscopy. 2015:30(8):3646-53.

- Harada K, Takazawa S, Tsukuda Y, Ishimaru T, Sugita N, Iwanaka T, Mitsuishi M . Quantitative pediatric surgical skill assessment using a rapid-prototyped chest model. Minimally invasive therapy & allied technologies : MITAT : official journal of the Society for Minimally Invasive Therapy. 2015;24(4):226-32.

- Takazawa S, Ishimaru T, Harada K, Tsukuda Y, Sugita N, Mitsuishi M, Iwanaka T. Video-based skill assessment of endoscopic suturing in a pediatric chest model and a box trainer. Journal of laparoendoscopic & advanced surgical techniques Part A. 2015;25(5):445-53.

- Ishimaru T, Hatanaka A, Takazawa S, Konishi K, Iwanaka T. Development of new devices for translumenal endoscopic esophageal anastomosis. Journal of laparoendoscopic & advanced surgical techniques Part A. 2014;24(4):268-73.

- Takazawa S, Ishimaru T, Fujii M, Harada K, Sugita N, Mitsuishi M, Iwanaka T. Assessment of suturing in the vertical plane shows the efficacy of the multi-degree-of-freedom needle driver for neonatal laparoscopy. Pediatric surgery international. 2013;29(11):1177-82.

- Ishimaru T, Takazawa S, Uchida H, Kawashima H, Fujii M, Harada K, Sugita N, Mitsuishi M, Iwanaka T. Development of a needle driver with multiple degrees of freedom for neonatal laparoscopic surgery. Journal of laparoendoscopic & advanced surgical techniques Part A. 2013;23(7):644-8.

- Ishimaru T, Iwanaka T, Hatanaka A, Kawashima H, Terawaki K. Translumenal esophageal anastomosis for natural orifice translumenal endoscopic surgery: an ex vivo feasibility study. Journal of laparoendoscopic & advanced surgical techniques Part A. 2012;22(7):724-9.

- Fujii M, Sugita N, Ishimaru T, Iwanaka T, Mitsuishi M. A novel approach to the design of a needle driver with multiple DOFs for pediatric laparoscopic surgery. Minimally invasive therapy & allied technologies : MITAT : official journal of the Society for Minimally Invasive Therapy. 2013;22(1):9-16.

- Ishimaru T, Iwanaka T, Kawashima H, Terawaki K, Kodaka T, Suzuki K, Takahashi, M. A pilot study of laparoscopic gastric pull-up by using the natural orifice translumenal endoscopic surgery technique: a novel procedure for treating long-gap esophageal atresia (type a). Journal of laparoendoscopic & advanced surgical techniques Part A. 2011;21(9):851-7.